Tagung „Vom Acker zum CO2-Markt: Chancen, Tücken, Perspektiven“

Das Interesse an den Zertifizierungsprozessen im Spannungsfeld von Landwirtschaft und Klimaschutz ist ungebrochen. Mit mehr als 100 Teilnehmern vor Ort und mit rund 200 virtuell dazugeschalteten Gästen wurde diskutiert, wo wir in Deutschland beim Humusaufbau stehen und ob das „Carbon Farming“ ein Geschäftsmodell für den Ackerbau sein kann.

Carbon Farming: Geht nur gemeinsam mit der Landwirtschaft

Volker Hahn, Landwirt und Vorstand im Netzwerk Ackerbau Niedersachsen (NAN) e.V., stimmte in seiner Begrüßung die Teilnehmer auf die Herausforderungen ein, die mit der CO2-Bindung auf dem Acker verbunden sind. Es entstehen aus praktischer Sicht viele Fragen, die geklärt sein müssen: Passt das Konzept zur eigenen Fruchtfolge? Was ist auf dem jeweiligen Standort (Sand, Lehm) an Humusaufbau möglich? Über welche Zeiträume verpflichtet sich der landwirtschaftliche Betrieb? Sind die Zertifizierungsverträge kompatibel mit den Pachtverträgen? Ist der bürokratische Aufwand wirtschaftlich und leistbar? Volker Hahn schloss damit, dass sich im besten Fall eine Win-Win-Win-Situation für den Landwirt, für den Bodenschutz und für ein stabiles Klima ergibt.

Die landwirtschaftlichen Verbände sehen sich in der Verantwortung, selbst Lösungen anzubieten, wie der Agrarsektor zum Klimaschutz beitragen kann. So setzt das Landvolk Niedersachsen auf proaktives Handeln und veröffentlichte am 26. März 2025 eine eigene Klimaschutzstrategie. Das Papier bewertet Maßnahmen hinsichtlich ihrer Klimaschutzwirkung und ihrer Kosten, darunter auch das Carbon Farming. Dr. Holger Hennies, Präsident des Landvolkes Niedersachsen Landesbauernverband e.V., stellte die Klimaschutzstrategie auf der Tagung vor und plädierte dafür, die Tierhaltung mitzudenken. Der Erhalt des Grünlands und der Einsatz von Wirtschaftsdüngern sei gerade in sehr ackerbaulich geprägten Regionen wichtig beim Aufbau und der Bewahrung von Humus. Holger Hennies verwies darüber hinaus auf eine weitere Kernforderung der Strategie: das bisher unterschätzte Potential der lang- und mittelfristigen Kohlenstoffspeicherung in Produkten aus landwirtschaftlichen (Rest)-Stoffen im Rahmen der Bioökonomie. Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, ging auf die Rolle der fachlichen Beratung ein. Diese unterstütze nicht nur die landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen im Themenfeld Klimaschutz, sondern berate auch die Agrarpolitik. Neben der Formulierung politischer Ziele müsse genau definiert werden, welche Klimaziele in der Landwirtschaft realistisch seien. Denn aufgrund der biologischen Prozesse würde die Landwirtschaft immer Treibhausgasemissionen erzeugen. Darüber hinaus unterstrichen Holger Hennies und Gerhard Schwetje, dass die heimische landwirtschaftliche Produktion nicht zu Gunsten des Klimaschutzes eingeschränkt werden sollte, wenn dies zu einer Verlagerung der Erzeugung in andere Regionen der Welt mit niedrigeren Umweltstandards führen würde.

Carbon Farming: Wo steht die Politik?

Henrich Meyer zu Vilsendorf vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz lobte in seiner Begrüßung, dass das Ackerbauzentrum Niedersachsen und das 3N Kompetenzzentrum die Tagung gemeinsam organisiert und umgesetzt haben. Der Erhalt und Aufbau von Humus sei ein wichtiges Anliegen, um Bodenfruchtbarkeit zu stärken und den Klimaschutz zu unterstützen

Dr. Jan Köbbing, Geschäftsführer des 3N Kompetenzzentrums e.V., nahm in seiner Begrüßung Bezug auf die kürzlich veröffentlichte Weiterentwicklung des „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Um die Klimaziele zu erreichen, wird dort auch auf eine verbesserte Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlich genutzten Mineralböden gesetzt. Und zwar durch die Förderung von verschiedenen humuserhaltenden Maßnahmen. Wo die Politik auf EU-Ebene steht, berichtete Dr. Claudia Heidecke von der Stabsstelle Klima, Boden, Biodiversität am Johann Heinrich von Thünen-Institut. Am 24. Dezember 2024 ist die Verordnung zur Schaffung eines Unionsrahmens für die Zertifizierung von dauerhaften CO2-Entnahmen, kohlenstoffspeichernder Landbewirtschaftung (Carbon Farming) und der CO2-Speicherung in Produkten (CRCF = Carbon Removals and Carbon Farming) in Kraft getreten. Damit wurde der erste EU-weite freiwillige Rahmen für die Zertifizierung u.a. von Carbon Farming geschaffen. Dieser hat das Ziel, Standards für die Zertifizierungsprozesse zu schaffen und Vertrauen in den freiwilligen Kohlenstoffmarkt aufzubauen. Aktuell werden die Details ausgestaltet, die bis spätestens 2026 verabschiedet werden sollen. Eine vollständige Systemumsetzung wird allerdings nicht vor 2029 erwartet. Bisher gibt es auch keinen detaillierten Maßnahmenkatalog. Wesentlich sei es jedoch, bei der Kohlenstoffbindung vier zentrale Kriterien zu erfüllen: Quantifizierung, Zusätzlichkeit, Langzeitspeicherung und Nachhaltigkeit.

Professor Dr. Axel Don vom Institut für Agrarklimaschutz am Johann Heinrich von Thünen-Institut berichtete, wie es um den Humusgehalt der landwirtschaftlich genutzten Böden in Deutschland steht. Zunächst machte er anhand eines Rechenbeispiels deutlich, dass der Nachweis von Änderungen im Bodenkohlenstoff wegen der hohen kleinräumigen Variabilität sehr herausfordernd ist. Daher sind auf den Ackerschlägen viele Bodenproben notwendig, um ein genaues Bild zu erhalten. Aus der nationalen Bodenzustandserhebung wie auch aus weiteren Studien in der EU zeigt sich ein Trend von schwindenden Humusvorräten. Hier sei Ursachenforschung besonders wichtig, denn es gibt verschiedene Einflussfaktoren, wie Klimaerwärmung, Landbewirtschaftung und Standortbedingungen. Axel Don findet es daher gut, dass im Rahmen von CRCF nicht nur der Humusaufbau, sondern auch der Humuserhalt angerechnet werden kann.

Carbon Farming konkret – wie unterscheiden sich die CO2-Zertifikate?

Dr. Ernst Kürsten vom 3N Kompetenzzentrum ging auf die Entwicklung der CO2-Zertifizierung ein und gab eine Einführung zu deren Möglichkeiten. Anschließend stellten sich eine Reihe von Zertifikate-Anbietern vor:

Cornelia Konstantyner präsentierte das Angebot des dänischen Unternehmens Agreena, das sich seit 2021 zum europäischen Marktführer entwickelt hat. Bei Agreena wird ein eigenes KI-gestütztes Modell genutzt, mit dem über Fernerkundung die durchgeführten Maßnahmen auf den Ackerflächen bewertet werden. Neu bei dem ganzen Konzept ist die Verifizierung durch VERRA. Darüber hinaus wirbt das Unternehmen mit der kostenlosen Teilnahme und der Möglichkeit, dass Landwirte jederzeit ohne Kündigungsfrist aussteigen können.

Wolfgang Abler, Geschäftsführer des ältesten Anbieters CarboCert (seit 2007 aktiv), bezeichnet die CO2-Zertifikate als „das Sahnehäubchen beim Humusaufbau“. Der Zertifizierungsprozess darf aus seiner Sicht für die landwirtschaftlichen Betriebe nicht zeitaufwendig sein und müsse sich in die bestehenden Aufgaben des Betriebes integrieren. Letzteres bezieht sich beispielsweise auf das Ziehen von Bodenproben. Bestenfalls ergänzen die gewonnen Daten sogar die Erkenntnisse in weiteren Bereichen der Bewirtschaftung und helfen u.a. Precision Farming umzusetzen. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass sein Konzept dem CRCF entspricht.

Lutz Wildermann stellte die Klim GmbH vor, die seit 2021 besteht. Bei Klim wird vom Ende der Wertschöpfungskette hergedacht, um planungssicher an die landwirtschaftlichen Betriebe mit Angeboten heranzutreten. Bei Klim wird viel Wert auf die Betreuung der landwirtschaftlichen Betriebe gelegt, denn der Umstieg auf regenerative Praktiken sei „kein Sprint und mit Umstellungsrisiken verbunden“. Allerdings hilft gerade die finanzielle Vergütung beim Übergang zu regenerativen Maßnahmen. Bei der Verifizierung von Klima- und Umweltleistungen nutzt Klim ein regional kalibriertes Kohlenstoffmodell, das sukzessive immer weiter verbessert werden soll.

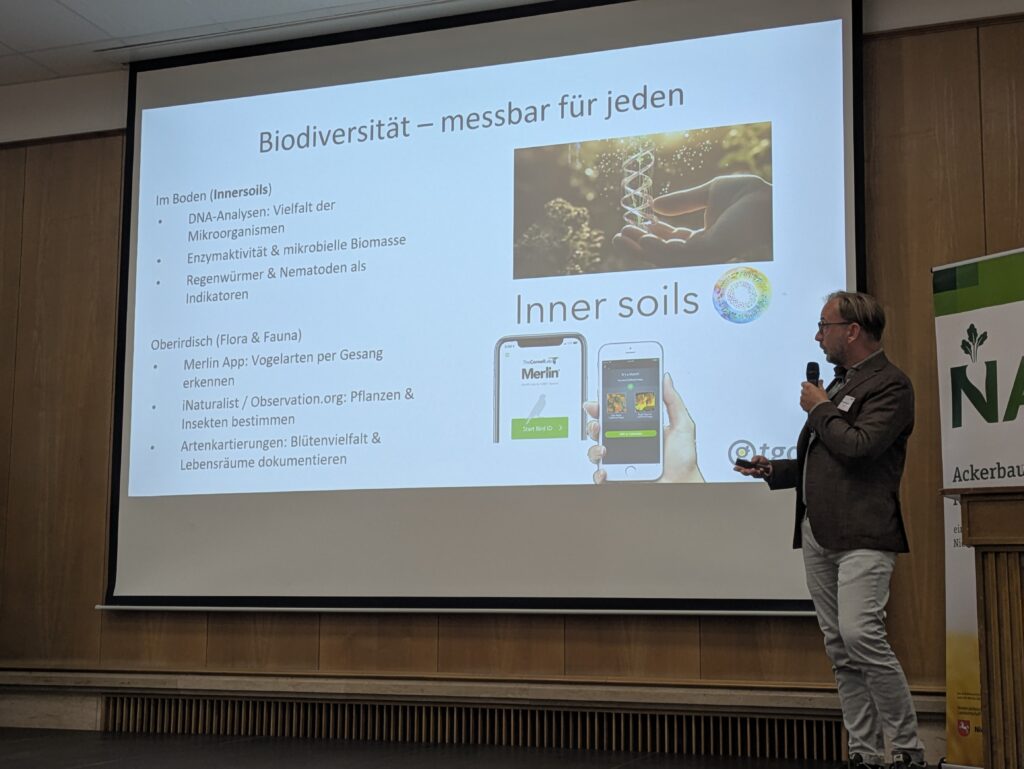

Bernhard Aumann, Vorstand bei der 2021 gegründeten „The good ones AG“ (tgo AG), stellte die umfangreiche Messung des Bodenkohlenstoffs in seinem Konzept vor. Darüber hinaus wird bei der tgo AG die Biodiversität im und auf dem Boden erfasst. Abschließend stellte er ein besonderes Klimaschutz-Projekt im Südwesten Niedersachsens vor: CO2-Schatz Artland. Auf 6,7 Hektar wird mit Pappelanbau und einer Pyrolyseanlage zur Herstellung von Biokohle eine dauerhafte CO2-Speicherung im Boden angestrebt, die dazu mit einem 35 Jahre Bewertungszeitraum CRCF-konform ist.

Aus Baden-Württemberg kam Stephen Schrempp vom gemeinnützigen Verein CO2-Land nach Warberg und stellte einen anderen Ansatz vor: Mit ihrem Angebot wollen sie auf regionaler Basis ein eigenverantwortliches, partnerschaftliches Zusammenwirken von gesellschaftlichen Akteuren (Finanzierung) und handelnden Landwirten anregen. Dabei ist es der Initiative wichtig, dass der Betrieb wirtschaftlich bleibt. Die hohen Einstiegshürden an landwirtschaftliche Betriebe, die sich gesamtbetrieblich mindestens 10 Jahre engagieren müssen, sind nicht die Herausforderung. Stephen Schrempp stellte fest, dass es leichter sei, Betriebe zu finden als gesellschaftliche Partner. Darum ist hier viel Erklärungsarbeit zu leisten.

Carbon Farming: Was geht über den Humusaufbau hinaus?

Immer wieder angesprochen wurden weitere Carbon Farming-Maßnahmen wie Pflanzenkohle, Änderung der Landnutzung von Acker zu Grünland, Agroforstsysteme und die Anlage von Hecken. Axel Don bezeichnete sie in seinem Vortrag als „die einfacheren Fälle“, weil sie gut messbar und stabiler sind.

Carbon Farming in der Wertschöpfungskette

Im letzten Tagungsblock ging der Blick über die Urproduktion hinaus. Volker Böckmann, im Vorstand der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen, stellte anhand der ESG-Kriterien die Auswirkungen auf den Finanzbereich dar. Risikotreiber aus Umwelt und Klima, wie Wetterextreme, führen zu Produktionsverlust, verschlechtern das Zahlungsverhalten und Erhöhen das Kreditrisiko. Für eine Risikoeinstufung wird eine fünfstufige Risikobewertung herangezogen, wobei Umweltaspekte 60 % ausmachen und Kriterien aus dem sozialen Bereich und der Unternehmensführung jeweils 20%. Volker Böckmann wies darauf hin, dass noch immer allgemeine Leitplanken fehlen und er sah eine Berücksichtigung der Carbon Farming Zertifikate bei der Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftlicher Betriebe eher kritisch.

Wie viele Unternehmen im Lebensmittelsektor, hat sich auch die Nordzucker AG Klimaschutzziele auferlegt, um Prozess der Dekarbonisierung voranzutreiben und den Erwartungen und Forderungen der Kunden gerecht zu werden. Dr. Daniel Felipe Tudela Staub, Nachhaltigkeitsanalyst bei Nordzucker AG. stellte die Science-Based targets Initiative (SBTi) vor, der sich viele Unternehmen, wie auch Nordzucker, angeschlossen haben. Die Initiative will die gesamte Wertschöpfungskette auf das Ziel einer Erwärmung um maximal 1,5°C ausrichten, die Regeln standardisieren und Dekarbonisierungsziele überprüfen.

Nordzucker hat seit 2023 validierte Ziele. Diese sind für viele Kunden von Nordzucker eine Voraussetzung für das Schließen von Abnahmeverträgen und damit Voraussetzung für die Lieferung von Zucker. Als Unterkategorie kommen die FLAG-Ziele dazu, die die Emissionen von land- und forstwirtschaftlichen Produkten umfassen. Damit muss sich Nordzucker bei der Dekarbonisierung auf zwei Bereiche konzentrieren, die nicht miteinander verrechnet werden dürfen: die Zuckerfabriken und die Zuckerrübenproduktion. Denn die Unternehmen sind verpflichtet, eine Dekarbonisierung auch bei ihren Agrarrohstoffen zu schaffen, u.a. durch Reduktion von Emissionen und Sequestrierung (Kohlenstoffbindung im Boden). Letzteres muss dabei in der eigenen Wertschöpfungskette stattfinden. Leider sind die Ziele in diesem Bereich noch nicht komplett definiert. Dies führt zu großen Unsicherheiten bei den Unternehmen. Nordzucker geht bei seiner Dekarbonisierungsstrategie sehr konsequent und gradlinig vor, um sich nicht etwa Greenwashing-Vorwürfe oder gar Klagen auszusetzen. Der gesamte Prozess verursacht hohe Kosten. Ob der landwirtschaftliche Betrieb, die Verarbeiter von Agrarerzeugnissen und der Endkunde diese am Ende trägt, ist noch offen.

Fazit

Hilmar Freiherr von Münchhausen, Leiter des Ackerbauzentrums Niedersachsen, fasste am Ende zusammen, dass Klimaschutz eine von mehreren Herausforderungen für die Landwirtschaft ist. Die Betriebe haben sich auf den Weg gemacht, um gesellschaftlichen Anliegen gerecht zu werden. Es müsse alles getan werden, um dem Humusverlust entgegenzuwirken, der insbesondere auch auf dem Grünland voranschreitet. Darüber hinaus sei es für den Klima- und den Bodenschutz sowie für die Förderung der Biodiversität wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um Humus (wieder) aufzubauen. Je weiter die Erwärmung jedoch voranschreite, desto schwieriger sei dies wegen der erhöhten mikrobiellen Aktivität im Boden.

Daher war es ein wesentliches Ziel der Tagung, die Brücke zwischen Ackerbaubetrieben und den Anbietern von CO2-Zertifikaten zu schlagen. Dies hilft den Betrieben dabei, sich zu den Angeboten vor dem Hintergrund ihrer großen Vielfalt zu positionieren. Arbeitskreise und Workshops seien weiterhin wichtig, um den Erfahrungsaustausch zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben gerade mit Blick auf das Carbon Farming voranzutreiben. Auch im Hinblick auf die gesamte Wertschöpfungskette und den Finanz- und Versicherungsbereich rief er die Landwirtschaft dazu auf, sich bei der Formulierung und Umsetzung von Klimaschutzzielen engagiert einzubringen.

Abschließend dankte er Referenten und Gästen für ihre Teilnahme.

Die Tagung wurde maßgeblich mit Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Rahmen des Projektes KlimaFarming finanziert. Das Ackerbauzentrum Niedersachsen wird ebenfalls vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefördert.

Freigegebene Präsentationen der Referenten:

- Ganz aktuell - Wie ist der Status quo zum Carbon Farming auf EU- und Bundesebene? Dr. Claudia Heidecke, Stabsstelle Klima, Boden, Biodiversität, Johann Heinrich von Thünen-Institut

- Ganz genau – Können Änderungen des Kohlenstoffvorrates im Boden verlässlich bestimmt werden? Prof. Dr. Axel Don, Institut für Agrarklimaschutz, Johann Heinrich von Thünen-Institut

- Ein Streifzug durch die Welt der CO2-Zertifikate-Anbieter – Vorgehensweisen, Honorierungsansätze und Kontrollverfahren Dr. Ernst Kürsten, 3N Kompetenzzentrum e.V.

- Von Landwirtschaft zu Fintech - Agreena, Cornelia Konstantyner

- Gesunde Lebensräume - das Konzept von CarboCert, Wolfgang Abler

- Mit Regenerativer Landwirtschaft Boden gut machen & das Klima schützen, Klim GmbH, Lutz Wildermann

- Nachhaltigkeit messbar machen – tgo AG, Bernhard Aumann

- Perspektiven aus dem Finanzbereich - Volker Böckmann, Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

- Perspektive der Verarbeiter - Dr. Daniel Felipe Tudela Staub, Nordzucker AG