Rund um den Ackerbau gibt es viele innovative Ideen. In Niedersachsen finden hierzu zahlreiche spannende Forschungsaktivitäten statt. Wir wollen sie sichtbarer machen und dabei helfen, Erkenntnisse zu verbreiten. Deshalb stellen wir jeden Monat ein Projekt vor. Das Projekt im November heißt 4DRain. Das Vorhaben wird von der Ostfalia Hochschule in Suderburg geleitet und mit weiteren Partnern umgesetzt.

4DRain – Räumliche und zeitliche Wasserverteilung unter Bewässerungsmaschinen

Um dem wachsenden Bewässerungsbedarf im Ackerbau gerecht zu werden, muss die Effizienz der Beregnungstechnik gesteigert werden. Bisher gibt es jedoch kaum Daten zur räumlichen und zeitlichen Wasserverteilung auf und im Ackerboden. Das zweijährige Projekt 4DRain hat sich das Ziel gesetzt, Datengrundlagen zu schaffen und Bewässerungsempfehlungen zu optimieren. Untersucht werden betriebsübliche Beregnungskanonen – mit und ohne Steuerung – sowie autonome Systeme, wie der Rainbutler. In aufwendigen Versuchen wird unter Praxisbedingungen mittels Regenmesser die tatsächliche verteilte Wassermenge auf den Ackerflächen ermittelt und mit weiteren Bewässerungsbedingungen, wie Temperatur, Windintensität und Bodenfeuchte verknüpft und bewertet.

Projektmanager Felix Schmidt von der Ostfalia Hochschule beantwortete unsere Fragen:

Welche Erkenntnisse können Sie aus dem ersten Projektjahr bereits mitteilen?

Die Umsetzung liegt seit Projektstart im Plan, alle Arbeitsschritte haben wir termingerecht realisiert. Daran anknüpfend starteten wir zu Jahresbeginn das Monitoring, u. a. mit Drohnenbefliegungen über Bestände von Roggen und Zuckerrüben. Durch die seither laufende Dokumentation verfügen wir nun über eine sehr gute Datengrundlage für die nächsten Meilensteine im Projekt.

Auf Basis dieser Daten, ergänzt durch die bereits untersuchen Bodeneigenschaften, haben wir anschließend einen Modellierungsansatz mit der Software „Hydrus“ begonnen. Ziel im Projekt ist es, die Prozesse der Wasserverteilung im Boden besser zu verstehen, insbesondere in Bezug auf Heterogenitäten innerhalb der Fläche und die Wechselwirkung mit den Bewässerungsgaben.

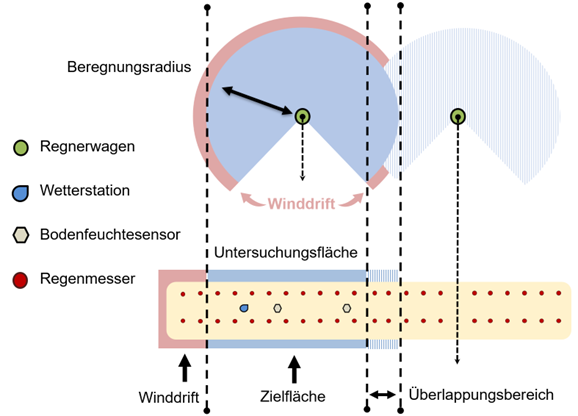

Während die Modellierung anlief, realisierten wir im Weiteren auf den Anbauflächen unseres Projektpartners, der Agravis Future Farm in Suderburg, erste praxisnahe Versuche zur Verteilung des Beregnungswassers. Der zugehörige Versuchsaufbau ist schematisch in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

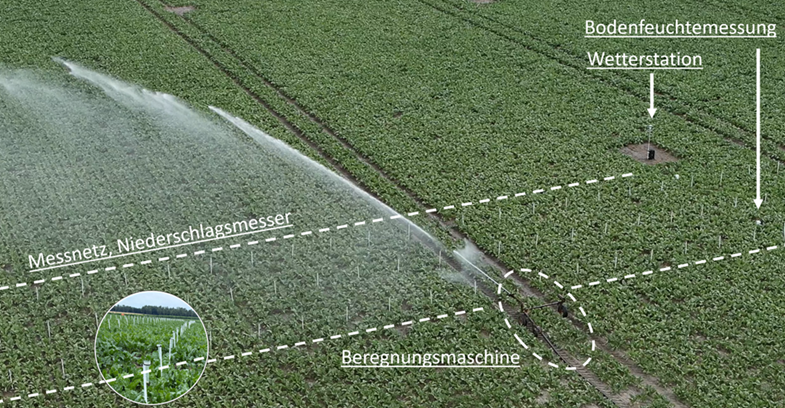

Mit dem Aufbau des großflächigen Versuchsfeldes (siehe Abbildung 2) und der Evaluierung der Versuche haben wir im ersten Jahr wichtige Meilensteine für unser Projekt erreicht. Beides ist entscheidend, um belastbare Messdaten zu gewinnen. Insgesamt wurden 264 Regenmesser und zwei Sensorlinien installiert, und zwar quer über zwei Beregnungsgassen, inklusive des Überlappungsbereiches, sodass auch die Überschneidungen benachbarter Beregnungsgassen erfasst wird.

Zielkultur ist in diesen Versuchen die Zuckerrübe, da sie regional bedeutsam ist und für die Fernerkundung besondere phänologische Eigenschaften bietet, die wir partiell mit untersuchen. Die bisherigen Auswertungen zeigen, dass die Beregnungsversuche unsererseits sehr erfolgreich verlaufen sind.

Im kommenden Jahr wollen wir zusätzliche Systeme erproben, unsere Modellierung weiterentwickeln und den Dialog mit den Landwirten zum Thema Bewässerungstechnik noch stärker führen.

Wie werden die Ergebnisse genutzt, um die Bewässerungspraktiken auf landwirtschaftlichen Betrieben zu verbessern?

Wir stehen hinsichtlich der im Projekt erzielten Ergebnisse in einem intensiven Austausch. Sowohl Maschinenhersteller als auch Landwirtinnen und Landwirte sowie regionale Entscheidungsträger sind dabei aktiv eingebunden und zeigen großes Interesse. Der schnelle Transfer in die Praxis ist eines unserer zentralen Ziele.

Das geschieht auf der Grundlage einer wissenschaftlichen und zugleich praxisorientierten Arbeitsweise, bei der Feldforschung und Anwendung eng verzahnt sind. Unsere Ergebnisse sollen dort genutzt werden, wo sie sich in der Praxis bewähren und sich sinnvoll in den Betriebsablauf integrieren lassen.

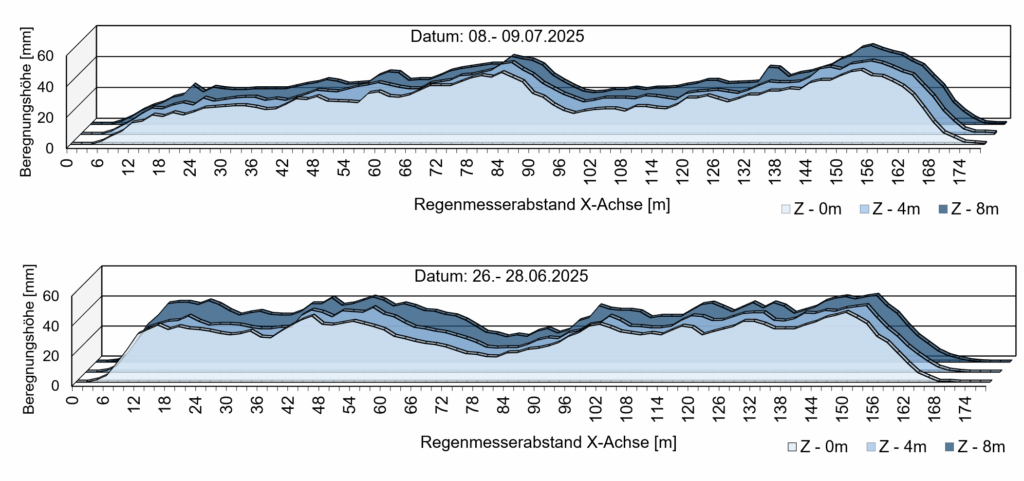

Die Abbildung 3 zeigt, trotz noch laufender Prüfung und weitgehender statistischen Auswertung, den oft diskutierten Einfluss von Wind auf Beregnungshöhe und Abdrift in der Fläche. Was zunächst stark erscheint, lässt sich mit dem Christiansen-Uniformitätskoeffizienten (CU) differenziert bzw. quantifiziert einordnen.

Aus den Querprofilen (mm je Regenmesser entlang der X-Achse) wird die Gleichmäßigkeit der Beregnungsmaschine messbar. Abbildung 3 zeigt ausgeprägte Wind-/Abdrifteffekte (auseinanderlaufende Kurven je Y-Höhe mit zwei deutlichen Spitzen), während die darunterliegende Auswertung eine etwas glattere, gleichmäßigere Verteilung mit einem Tal zwischen 72 m und 90 m erkennen lässt. Dieses Muster ist konsistent mit den aufgenommenen Windverhältnissen: Am 08.–09. Juli kam der Wind überwiegend aus Südwest bis West (Ø 0,8–1,7 Meter/Sekunde; Spitzen bis 3,9 Meter/Sekunde) und begünstigte die seitliche Abdrift, was das Auseinanderlaufen der Kurven erklärt.

Ende Juni herrschte zunächst schwacher Südostwind (26. Juni: Ø 1,5 Meter/Sekunde) und anschließend am 28. Juni der kräftigste Südwestwind (Ø 2,2 Meter/Sekunde; Spitzen bis 6,0 Meter/Sekunde), der die Gesamtverteilung glättete, zugleich aber die Talausprägung im Bereich 72–90 m verursachte.

Wir nutzen diese Erkenntnisse, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, sowohl systembedingt als auch individuell für den Betrieb von Regnern. Dazu zählen die optimierte Herangehensweise zur Einstellung des Regner-Einstellwinkels und beispielsweise der Einzugsgeschwindigkeit auf Basis gemessener Winddaten sowie die Quantifizierung der Gleichmäßigkeit (mittels CU) zur Ertüchtigung bestehender Beregnungstechnik, die nachgerüstet werden kann.

Genauso bedeutend ist die Betrachtung der weiteren Möglichkeiten, bestehende oder neue Beregnungstechnik weiter an die ermittelten Bodenheterogenitäten und deren Eigenschaften anzupassen.

Obgleich die Resultate zunächst projektspezifisch sind, liefern sie wertvolle Anhaltspunkte für vergleichbare Standorte in der Region. Die technischen Einsichten lassen sich auch in ähnliche Einsatzumgebungen und technische Systeme übertragen.

Was begeistert Sie als Umweltingenieur an den landwirtschaftlichen Fragestellungen?

Mich begeistert an landwirtschaftlichen Fragestellungen, dass jedes Jahr neue Impulse und Herausforderungen bestehen. Der pragmatische Blick über den Tellerrand gehört dabei ganz selbstverständlich zum Alltag.

Besonders motivierend ist für mich der große Einfluss, den die Landwirtschaft auf Umwelt und Gesellschaft hat. Rund 60 Prozent der Landesfläche Niedersachsens werden landwirtschaftlich genutzt. Wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich zu erarbeiten, bedeutet daher auch, einen wirksamen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz zu leisten.

Abschließend lässt sich festhalten, dass besonders im landwirtschaftlichen Bereich zahlreiche komplexe Wechselwirkungen zwischen Technik, Natur und Mensch zusammentreffen, und genau das macht dieses Themenfeld so spannend, vielseitig und interessant.

Weitere Projektbeteiligte:

Projektlaufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2026

Das Titelbild auf dieser Seite ist von © Felix Schmidt, Ostfalia Hochschule.