Hinter den Kulissen - Einblick ins Blaulicht-Labor

Im Laser Zentrum Hannover e. V. wurden über den Winter erste Laborversuche mit Blaulichtbestrahlung von Salaten und Blaubeeren durchgeführt. Ziel ist die Reduktion von Verderb verursachenden Bakterien auf der Lebensmitteloberfläche, um deren Haltbarkeit zu erhöhen. Davon profitiert nicht nur der produzierende Betrieb, es fallen auch weniger Lebensmittelabfälle an.

Für die Versuche im Winter wurde zunächst mit Blaubeeren und aus dem Supermarkt gearbeitet. Ab der Blaubeersaison im kommenden Sommer werden die Beeren des Projektpartners „Obsthof Rieke“ für die Versuche genutzt.

Der Projektpartner „Permakultur Kirchhorst“ konnte ihre Wintersalatmischung „Rocket“ für das Labor zur Verfügung stellen.

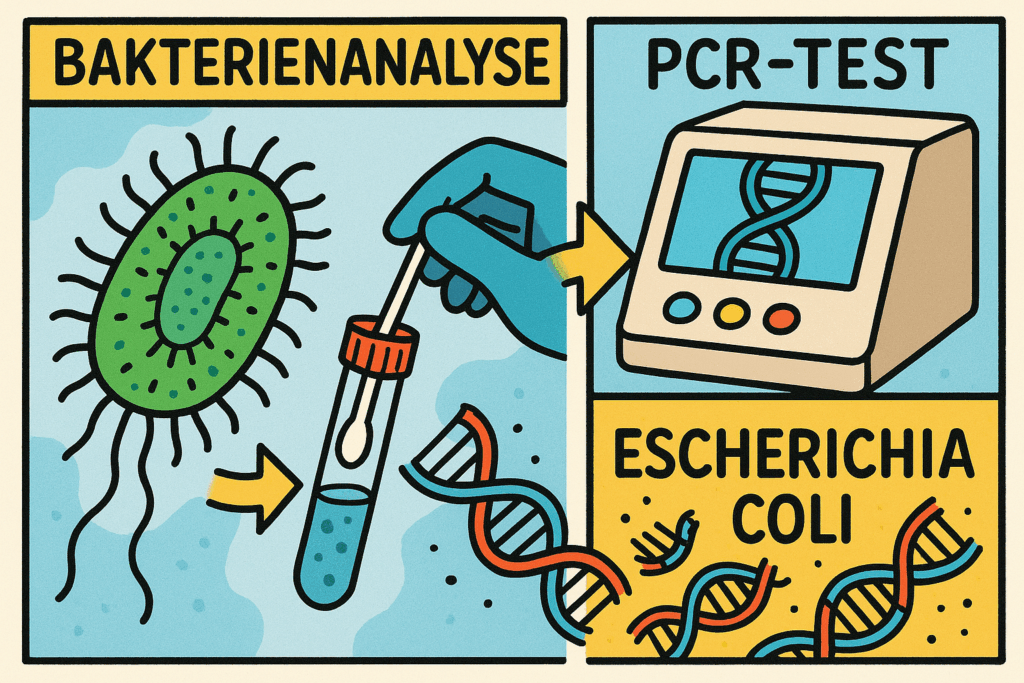

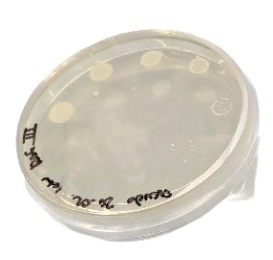

Die Oberfläche von Salat und Blaubeeren wird mit einem Tupfer abgerieben. Die darauf haftenden Keime werden auf das Nährmedium „Agrar-Agar“ in einer Petrischale aufgebracht, um eine Bakterienkultur anzulegen.

Parallel dazu werden die Salat- und Blaubeerproben in ein Reagenzglas mit Kochsalzlösung gegeben. Die anhaftenden Bakterien lösen sich so von der Oberfläche der Proben. Mit einem speziellen Gerät wird eine PCR-Analyse durchgeführt. Diese bestimmt die genauen Bakterienarten, die sich auf der Oberfläche der Proben befunden haben.

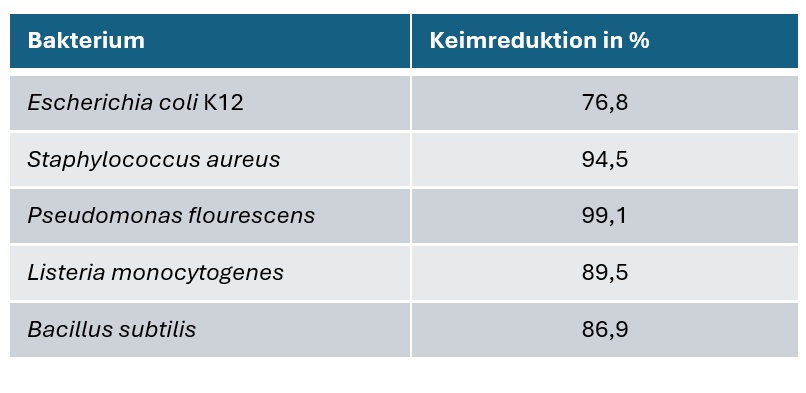

Von den auf Salat und Blaubeeren festgestellten Bakterien wurden insgesamt sechs für die Behandlung mit Blaulicht ausgewählt. Diese sind relevant für die jeweiligen Kulturen, kommen allerdings auch auf sehr vielen anderen Obst- und Gemüsearten vor.

Es handelt sich um jeweils drei grampositve und drei gramnegative Bakterien, die Verderb auslösen und/oder sich bei übermäßigem Vorhandensein negativ auf die menschliche Gesundheit auswirken können (z. B. E. coli). Grampositive und -negative Bakterien unterscheiden sich u. A. in der Dicke ihrer Zellwand und damit der Empfindlichkeit gegenüber für sie schadhaften Einflüssen, wie z. B. Antibiotika. Im Labor wird dieser Unterschied durch eine so genannte Gram-Färbung festgestellt. Grampositive Bakterien haben am Ende der Analyse eine blau-violette Farbe, gramnegative werden rosa bis rot.

Es wurden behandelt:

gramnegativ

– Pseudomonas fluorescens (empfindlich ggü. Blaulicht, zum Vergleich)

– Pseudomonas sp. (auf Salat gefunden)

– Escherichia coli K12 (Kontamination durch Düngen)

grampositiv

– Staphylococcus aureus (auf Obst/ Gemüse nach Kontakt mit Händen )

– Bacillus subtillis (Verderbniskeim, auf Beeren und Salaten)

– Listeria monocytogenes (Verderbniskeim, auf Blattgemüse und Beeren)

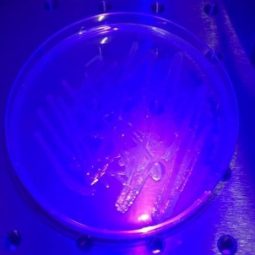

Bei den Laborversuchen wurden sowohl die Bakterien in einer Petrischale, als auch die Bakterien auf der Oberfläche von Blaubeeren und Salat bestrahlt. In der Petrischale können die Bakterien vor und nach der Behandlung mit Blaulicht ausgezählt werden. Damit lässt sich die Wirkung sehr genau feststellen. Die direkte Behandlung mit Blaulicht wurde zunächst mit einer Wellenlänge von 405nm eine Stunde lang durchgeführt. Die genutzte Lampe hatte 195mW Leistung, so dass insgesamt eine Energiemenge von 702 J/cm2 aufgewendet wurde.

Die Wellenlänge von 405 nm liegt im sichtbaren violett-blauen Bereich des Lichts.

Dieses Licht hat genug Energie, um bestimmte lichtempfindliche Moleküle in Bakterien zu aktivieren – sogenannte endogene Photosensibilisatoren. Diese Moleküle kommen natürlicherweise in vielen Bakterien vor (besonders gram-positive Bakterien). Die Aktivierung durch das Blaulicht führt über die Bildung von einer reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) zur Schädigung der DNA, Zellmembran und Proteinstrukturen der Zelle und führt zu einer starken Schädigung bzw. dem Absterben des Bakteriums.

Wie in der nebenstehenden Tabelle zu sehen, konnten unter den Laborbedingungen bis zu 99 % der Keime in der Petrischale mit Blaulichtbestrahlung abgetötet werden.

Derzeit werden verschiedene Bestrahlungsdauern getestet, angepasst an den Reproduktionszyklus der Bakterien (z. B. 10 min an, 30 min aus in „Dauerschleife“). Außerdem werden die frischen Ernteprodukte der Praxisbetriebe desinfiziert und gezielt mit den einzelnen Keimen inokuliert, um diese direkt am Produkt behandeln zu können.

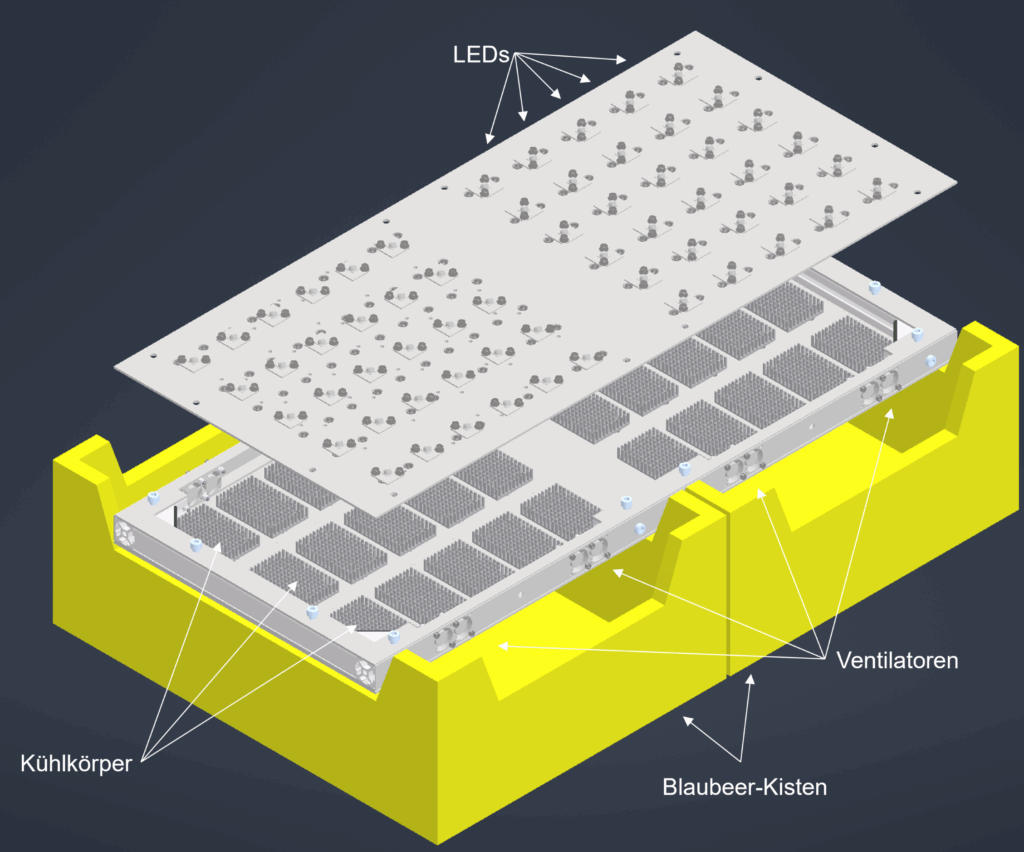

Parallel dazu wird im Laser Zentrum Hannover e. V. zunächst das Belichtungsmodul für die Kistenlagerung der Blaubeeren vom Obsthof Rieke entwickelt, welches leicht abgewandelt auch in den Verkaufskühlschränken der Permakultur Kirchhorst verwendet werden kann.

Wie auf der Abbildung rechts zu sehen, werden die Platten mit den Blaulicht-LED´s so abgemessen, dass sie in die Lücke zwischen aufeinandergestapelten Kisten geschoben passen. Mehrere Platten werden an eine Halterung angebaut, sodass diese lediglich an den Kistenstapel geschoben werden muss, um die Blaubeeren zu bestrahlen.

Die Fertigstellung erfolgt so, dass die Belichtungsmodule in der kommenden Vermarktungssaison 2026 im Praxisbetrieb eingesetzt werden können.