Rund um den Ackerbau gibt es viele innovative Ideen. In Niedersachsen finden hierzu zahlreiche spannende Forschungsaktivitäten statt. Wir wollen sie sichtbarer machen und dabei helfen, Erkenntnisse zu verbreiten. Deshalb stellen wir jeden Monat ein Projekt vor. Das Projekt im Mai heißt Wassermanagement und Mikroklima unter der Agri-Photovoltaik-Anlage und wird von der Ostfalia Hochschule und weiteren Partnern umgesetzt.

Agri-Photovoltaik – Kräuteranbau unter Photovoltaikanlagen

Agri-Photovoltaik (Agri-PV) ermöglicht Stromerzeugung und landwirtschaftliche Nutzung auf derselben Fläche. Agri-PV gibt es entweder als hochaufgeständerte oder als bodennahe Systeme. Die Steinicke Haus der Hochlandgewürze GmbH hat sich an ihrem Standort in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) für den Bau einer Agri-PV-Anlage der ersten Variante (Aufständerung mit lichter Höhe) entschieden. Auf einem Hektar Ackerfläche entstand eine Solaranlage mit einer Spitzenleistung von 748 Kilowatt-Peak. Den erzeugten Strom verbraucht der Hersteller von Trockenkräutern selbst, denn der Energiebedarf für die Trocknungsprozesse ist hoch. Die Solaranlage trägt dazu bei, die Treibhausgasemissionen des Unternehmens zu senken.

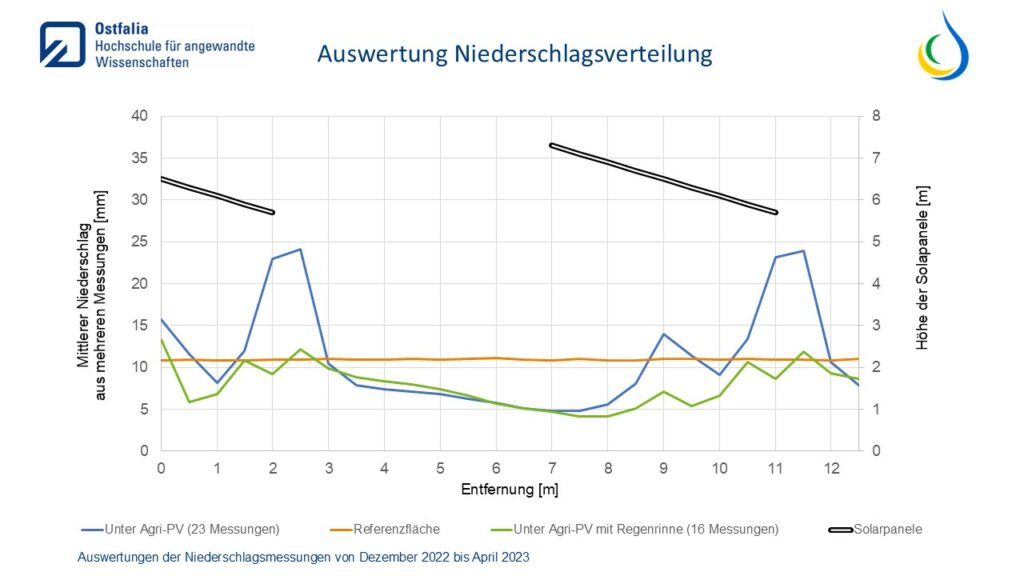

Agri-PV-Anlagen sind für die landwirtschaftliche Nutzung bisher kaum erprobt. Sie beeinflussen durch ihren physikalischen Schutz und der Teilverschattung des Bodens das Mikroklima in den Anbauflächen unter den Anlagen. Dies hat auch Auswirkungen auf das Bewässerungsmanagement. Das dreijährige Forschungsprojekt im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP Agri) befasste sich auf der Anlage in Lüchow am Beispiel von Schnittlauch mit der Frage, wie das Bewässerungssystem effizient gestaltet werden kann. Mithilfe von Bodensensoren und Wetterstationen sowie im Vergleich zu einer Referenzfläche neben der Agri-PV-Anlage wurde die Niederschlagsverteilung, der Abfluß von der PV-Anlage und die Wasserverteilung im Boden untersucht und bewertet. Die Bewässerung der Anbaufläche wird im Normalbetrieb mit einem Düsenwagen durchgeführt, unter der Anlage sollte das Bewässerungssystem auch mit einer Tropfbewässerung verglichen werden.

Über das Projekt sprach Dr. Stefanie Schläger vom Ackerbauzentrum Niedersachsen mit Prof. Dr. Klaus Röttcher und Dominic Meinardi vom Institut für nachhaltige Bewässerung und Wasserwirtschaft im ländlichen Raum der Ostfalia Hochschule:

Das Agri-PV-Projekt wurde kürzlich beendet. Welche Ergebnisse konnten Sie aus den Versuchen ziehen?

Wir konnten eine Vielzahl von interessanten Ergebnissen erzielen. Insbesondere haben wir räumlich sehr detaillierte Daten zu der Wasserverteilung unterhalb der Agri-PV-Anlage erhoben. Weiterhin konnten wir Unterschiede bei der Bodenfeuchte an verschiedenen Stellen unterhalb der Anlage im Vergleich mit den Werten aus der Referenzfläche bis zu einer Tiefe von 60 cm unter GOK (Geländeoberkante) feststellen sowie Rückschlüsse auf die Beschattung des Bodens durch die Anlage ziehen.

Durch die Messung verschiedener meteorologischer Parameter (Temperatur, relative Feuchte, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Globalstrahlung) unterhalb der Anlage und in der Referenzfläche konnten wir die Unterschiede in der Globalstrahlung erfassen und auch die Unterschiede in der aus den Messwerten berechneten potenziellen Verdunstung (Pennman-Monteith FAO56) aufzeigen. Zusätzlich wurde auf der Referenzfläche der Niederschlag gemessen. Durch die gewonnenen Daten lassen sich Rückschlüsse ziehen, wie sich der Wasserbedarf der Kulturpflanzen unterhalb der Anlage reduziert.

Welche Aspekte fanden Sie besonders interessant?

Da Agri-PV-Anlagen noch nicht weit verbreitet sind, gibt es zu diesen Systemen noch nicht so viele Forschungsergebnisse. Das hat uns die Möglichkeit gegeben wirklich neuartige Ergebnisse zu erzielen und Daten zu erheben, die auch in Fachkreisen neu und spannend sind. Der Austausch mit anderen Institutionen, wie z.B. dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) wurde in den letzten Jahren intensiviert. Wir sondieren bereits verschiedene weitere Kooperationsmöglichkeiten zum Wassermanagement im Bereich Agri-PV.

Die produzierten Ergebnisse zeigen einige positive Eigenschaften von Agri-PV-Anlagen für den Wasserhaushalt der Kulturpflanzen, wie eine geringere Verdunstung. Aber auch Probleme haben sich offenbart, die es in der Planung dieser Systeme zu beachten gilt. Bei Starkregenereignissen ist es auf der Anbaufläche unter den Abtropfkanten zu Streifenauswaschungen gekommen.

Wie schätzen Sie den Nutzen von Agri-PV im Hinblick auf die Wasserversorgung von Kulturpflanzen ein?

Grundsätzlich können wir aus unseren Ergebnissen einen geringeren Wasserbedarf für Pflanzen unterhalb der Anlage ableiten. Dies ergibt sich aus einer reduzierten Verdunstung, die hauptsächlich durch die Verschattung beeinflusst wird. Um die Reduzierung genau zu quantifizieren, bedarf es allerdings weiterer Messungen und Auswertungen, die über den Umfang in diesem Projekt hinausgehen. Direkte Vergleiche zwischen den Bewässerungsmethoden (Düsenwagen und Tropfbewässerung) konnten aufgrund der nassen Bodenverhältnisse im Jahr 2023 und 2024 nicht durchgeführt werden. Ebenso war es leider nicht möglich die geplanten Untersuchungen zur Qualität des angebauten Schnittlauches durchzuführen.

Insgesamt sind die Auswirkungen der Anlage auf die Pflanzen von sehr vielen Faktoren abhängig. Angefangen beim Standort der Anlage, über die Art und Ausführung der Anlage bis hin zu den angebauten Kulturpflanzen. Alle diese Faktoren haben einen Einfluss auf den aktuellen Wasserbedarf. Weiterhin bieten Agri-PV-Anlagen eine Möglichkeit Niederschlagswasser über Regenrinnen aufzufangen und in einen Speicher abzuleiten. Dies könnte ein Teich, oder aber auch ein unterirdisches Bauwerk sein. Dadurch ließen sich z.B. Winterniederschläge bis zum Frühjahr speichern, oder aber auch Überschusswasser bei Starkregenereignissen zurückhalten.